对于一个国家而言,研究生教育是科教兴国和人才强国的重要结合点,是一国竞争力和创新力的基石[1]。对于院校而言,研究生教育是院校高层次人才培养的重要体现,是院校高水平科学研究、社会服务的重要支撑[2]。世界一流大学无不将其研究生教育视为其核心竞争力的重要构成,研究生教育与生俱来的“教学和科研相结合”的特征成为大学推动知识边界前移、抢占世界科技前沿、推促前沿知识转为为科技生产力的重要途径[3]。故可断言,一流大学一定具有一流的研究生教育,而一流的研究生教育必定有助于大学迈入一流行列。

进入 21 世纪以来,在政府的规划下,中国大学没有停止过建设世界一流大学的步伐。从“211 工程”到“985 工程”,再到 2017 年发布的“双一流” 高校建设名单,中国高校始终在奋力向着世界一流迈进。截至 2018 年底,至少有 7 所院校在四大主流世界大学的排行榜上进入前 200 名,其中清华大学、北京大学基本稳定在前 50 名,这表明已有若干所院校基本实现了进入世界一流的目标。事实上,建设一流大学也不是中国之“专利”,欧洲国家(如德国、法国)、亚洲国家(如韩国、日本)都将建设世界一流大学纳入国家政策范围,通过“看得见的手”来推助大学加快建设进程,向世界一流大学学习、比较与借鉴。

因此,一些研究问题应时而生:究竟世界一流大学的研究生教育发展有无共性特征?在一流大学的建设过程中是否有规律可循?若存在可能的共性,中国大学研究生教育应当如何借鉴?基于此,本研究试图通过对美、英、德、澳、日、中六国的精英大学联盟中的院校进行群体性特征分析,以期对世界一流大学的研究生教育发展特征进行勾勒。

一、研究设计

综合数据的可得性和样本的代表性,本研究选取的精英大学联盟为:美国常青藤大学联盟,包括哈佛大学、宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、达特茅斯学院、布朗大学及康奈尔大学 8 所院校;英国金砖大学联盟,包括剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工学院及伦敦政治经济学院 5 所院校;两次入选德国卓越计划的大学,包括慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、亚琛工业大学、海德堡大学、柏林自由大学及康斯坦茨大学 6 所院校;澳大利亚 G8 联盟,包括悉尼大学、澳洲国立大学、西澳大学、新南威尔士大学、墨尔本大学、莫纳什大学、阿德雷德大学及昆士兰大学 8 所院校;日本帝国大学联盟,包括东京大学、京都大学、东北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学及名古屋大学 7 所院校;中国 C9 联盟,包括清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学及西安交通大学 9 所院校。

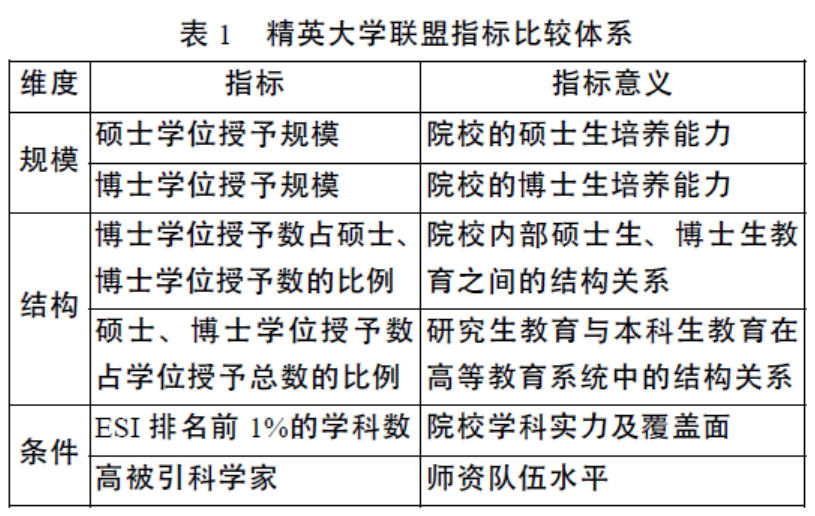

为客观真实地呈现和对比上述一流大学研究生教育发展的群体性特征,分析指标的选取应遵循客观性原则、典型性原则、时代性原则和可比性原则[4]。结合已有学者表征研究生教育发展的三大维度(规模、结构与条件),本文主要从学位授予规模、学位授予结构和支撑条件三方面对美、英、德、澳、日、中六国精英大学联盟的院校进行分析[5]。具体内容如表 1 所示。

样本的群体性特征一般体现在两个方面:①样本在所观察指标上所具有的集中趋势,一般采用均值、中位数、众数等加以衡量;②样本在所观察指标上所具有的离散程度,一般通过标准差、方差或分位数之间的距离来衡量。

为更加直观地呈现各国精英大学联盟在各指标上的集中趋势和离散程度,本文主要运用箱线图的方法对其指标数值的分布加以展示。箱内数值为各国顶尖大学在各指标数值的中位数,衡量各国顶尖大学的平均水平,以消减离群值(极大值或极小值)对集中趋势估计的影响;箱图中箱子的上下限分别为指标数值的第一个四分位数和第三个四分位数,二者的距离(箱子纵向的长度)表征各国校际之间的平均差异。该箱图所具备的优势在于,能够直观地展现指标数值处于“中产阶级”的 50%的样本分布的离散程度。箱线图上边界和下边界分别为指标数值的极大值和极小值。出于图形美观性和凸显数据主要趋势的考虑,箱线图隐去了异常值。

二、世界一流大学研究生教育的规模特征

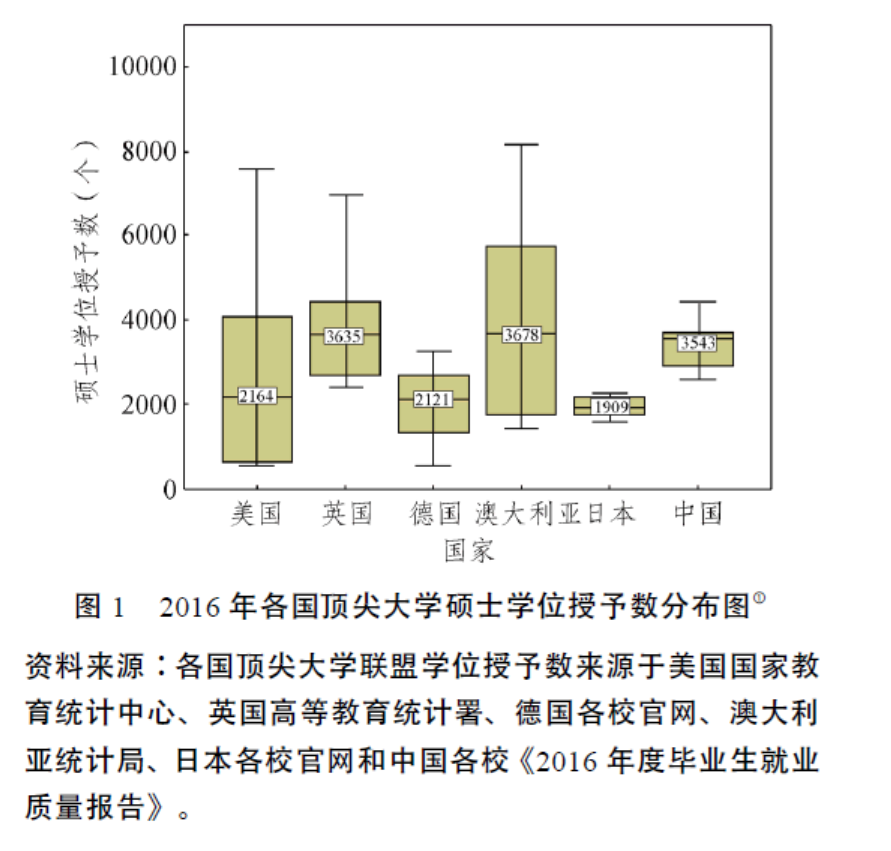

从硕士学位授予规模的集中趋势来看,澳大利亚 G8 联盟大学的平均规模最高,为 3678 个。英国次之,为 3635 个。日本最低,为 1909 个。从箱子的纵向长度来看,澳大利亚最高,美国次之、英国和德国相当,低于澳大利亚和美国,日本最短,这表明,在澳大利亚和美国的精英大学联盟中,院校之间研究生教育的发展差异非常之大。两国箱线图中突兀的上边界也表明,两国部分院校的硕士学位授予规模远高于两国的平均水平。2016 年美国哥伦比亚大学硕士学位授予数高达 7596 个,澳大利亚墨尔本大学硕士学位授予数高达 8159 个。

此外,英国 G5 联盟大学中伦敦大学学院的硕士学位授予数也高达 6985 个。但德国、日本精英大学之中的院校差异却并不大,特别是日本,硕士学位授予规模均在 1500~3000 个,校际差异远小于美、澳、英三国。中国 C9 联盟的大学虽然硕士学位授予的平均规模较高,但校际差异也不大,2016年浙江大学授予硕士学位最多,为4411个,中国科技大学授予硕士学位最少,但也有 2597 个(见图 1)。

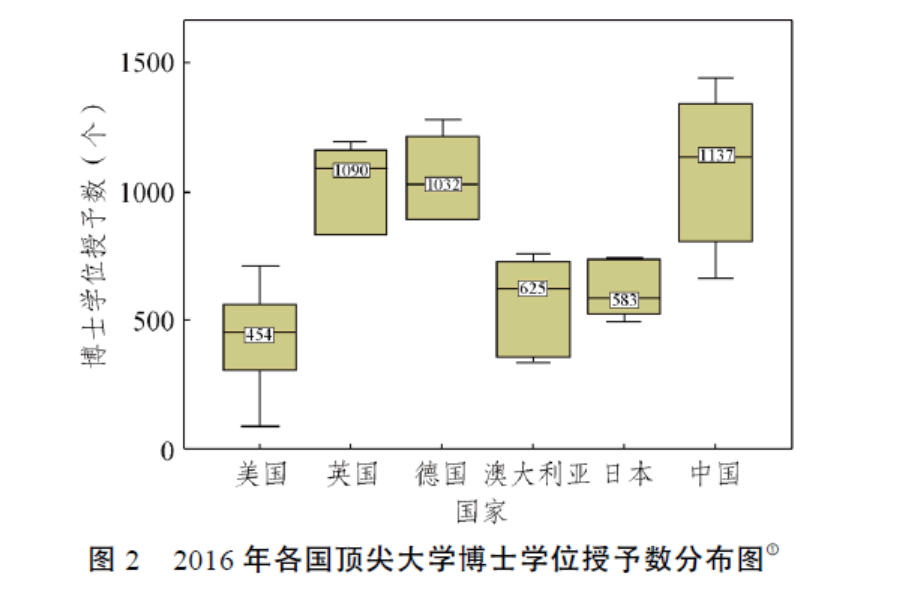

从博士学位授予规模的集中趋势来看,中国 C9联盟的平均规模最高,为 1137 个;英国次之,为1090 个;美国最低,为 454 个。从箱子的纵向长度来看,中国最大,澳大利亚次之,德国和英国相当,日本最短。这表明,在中国 C9 联盟中,院校之间博士生教育的发展差异很大。从箱线图的下边界也可发现,中国 C9 联盟部分院校的博士学位授予规模远低于平均水平,2016 年哈尔滨工业大学博士学位授予数仅为 661 个。此外,德国康斯坦茨大学博士学位授予数仅为 85 个,美国达特茅斯学院仅为87 个,都远低于均值。但澳大利亚和日本的博士学位授予规模的院校差异并不大,特别是澳大利亚,博士学位授予规模在 300 人到 900 人之间(见图 2)。

三、世界一流大学研究生教育的结构特征

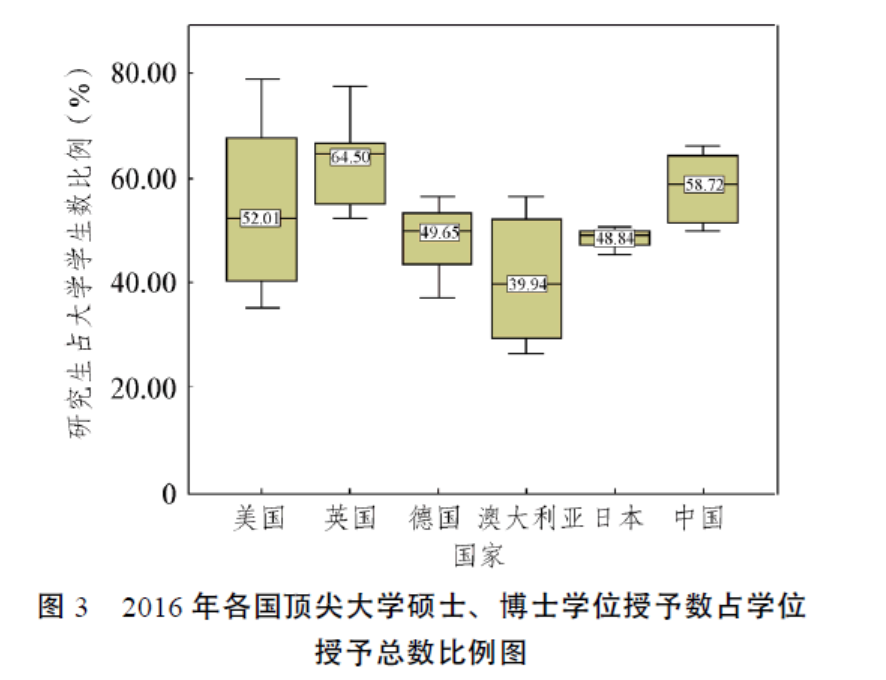

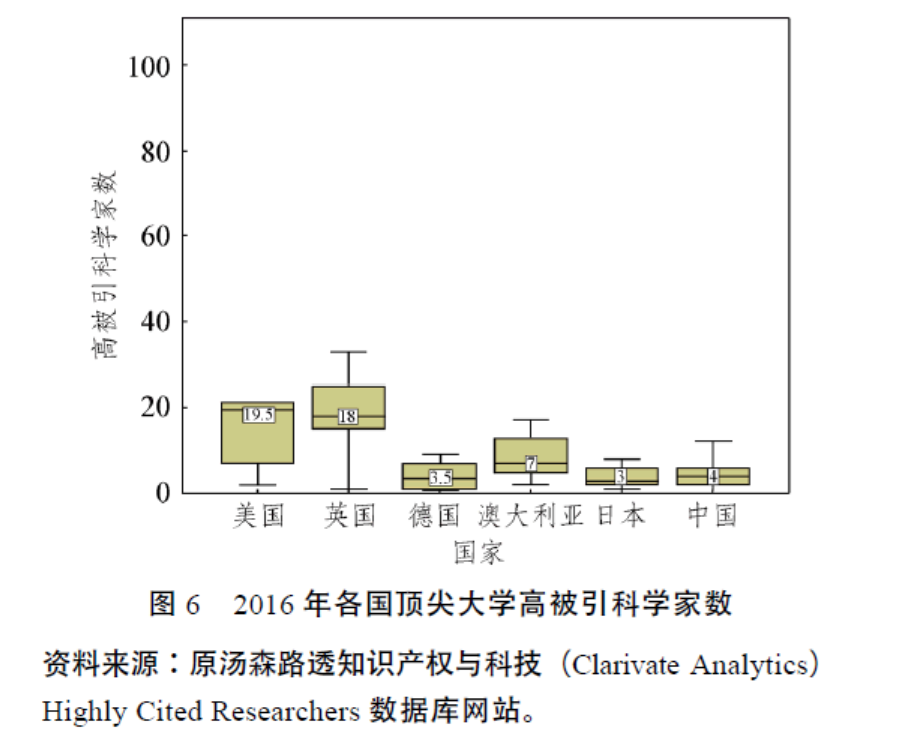

硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例是反映一所大学内部人才培养结构(本研结构)的重要指标。按照卡内基 2018 年高等教育分类标准,在学研究生数与在学本科生数达到 1:1 是一所大学被视作研究型大学的重要指标[6]。

从各国精英大学联盟中硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例可以看出,除澳大利亚的 G8联盟有一半的院校低于 40%,其他国家精英大学联盟中该比例低于 40%的学校都很少,特别是在中国、日本和英国,即使是比例最低的哈尔滨工业大学、北海道大学和剑桥大学,也远超过 40%。这表明各国的精英大学一般都为研究型大学,且每年向社会输送的研究生数量大多接近本科生数量。对比各国精英大学联盟的比例分布,平均水平最高的是英国,硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例为64.50%,其次为中国,比例为 58.72%,美国为52.01%,德国和日本的平均水平相仿,均接近 50%,澳大利亚最低,为 39.94%。从箱子的上下限以及箱线图的上下界来看,美国、英国硕士、博士学位授予占比最高的大学,硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例均接近 80%,分别为哥伦比亚大学和伦敦政治经济学院。中国该比例最高的大学超过了60%,为中国科学技术大学。德国和澳大利亚相当,比例最高的大学为亚琛工业大学和墨尔本大学,其硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例均接近60%。日本箱线图的上界和箱子的上界相重合,这意味着日本精英大学联盟中硕士、博士学位占比最高的几所院校数值基本接近,均在 50%附近。从箱子的纵向长度来看,日本硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例的院校差异很小,这表明日本帝国大学联盟的各校在本研结构上具有较高的相似性;而美国、澳大利亚箱子纵向的长度较长,表明即使是教育水平较发达国家的精英大学,在本研结构上也存在较大的异质性(见图 3)。

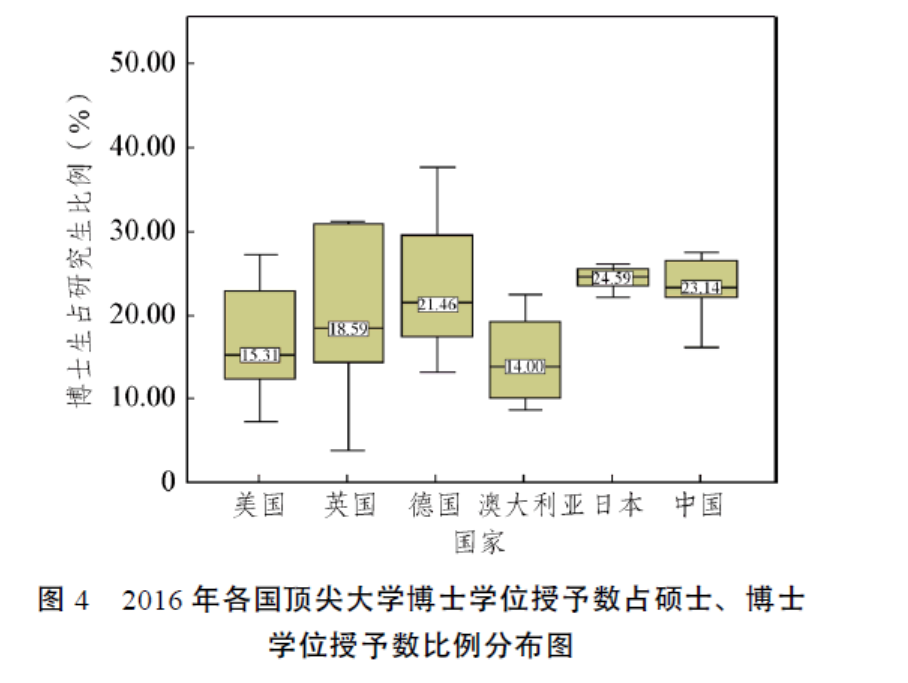

博士学位授予数占硕士、博士学位授予数的比例是反映院校研究生教育内部结构的重要指标,也是体现院校研究生教育类型的重要观测点。一般而言,博士学位授予数占硕士、博士学位授予数的比例越大,说明院校的人才培养重心越靠上,研究生培养越倾向培养学术型人才;比例越小,说明院校的人才培养重心越集中于硕士层次,研究生培养可能更多地兼顾适应市场需求的硕士学位获得者。

从各国精英大学联盟中博士学位授予数占硕 士、博士学位授予数的比例的平均水平来看,日本和中国的均值相对较高,日本为 24.59%,中国为23.14%;这表明,日本和中国精英大学联盟中各院校的研究生培养在很大程度还是强调高层次学术型人才的培养。德国的平均水平略低于日本和中国,为 21.46%,这表明在博洛尼亚进程之后,德国研究生培养也出现了层次上的分化,在沿袭德国古典大学传统培养博士研究生的同时,硕士研究生教育的发展也比较迅猛。英国、美国和澳大利亚的平均水平显著低于中国、日本和德国,英国为 18.59%,美国为 15.31%,澳大利亚仅为 14%,这表明这三个国家精英大学的研究生教育系统除了培养博士生,也培养大量的硕士生,以适应经济社会发展的多样化需求。从箱子的上下限以及箱线图的上下界来看:德国箱线图的上界接近 40%,说明博士和硕士的学位授予数基本相当,表明博洛尼亚进程之后,三级学位制度的建立在德国的顶尖高校仍进展缓慢[7];英国箱线图的上界和箱子的上界相重合,意味着英国精英大学联盟中博士学位占比最高的几所院校数值基本接近,均在 30%附近,但英国同时也有一所院校的博士学位授予数占比显著偏低,为伦敦政治经济学院,占比仅为 3.6%,这意味着该校的研究生培养主要还是以适应经济社会发展需求的硕士层次为主。另一方面,箱线图的下界大多超过了 10%,这意味着各国精英大学每培养 10 个研究生中,就会至少有 1 名博士研究生。从箱子的纵向长度来看,日本和中国不仅博士学位授予数占比的平均水平高,而且院校差异很小,表明两国精英大学联盟中的院校在博士生培养上具有较高的相似性。但美国、澳大利亚、德国以及英国箱子纵向的长度较长,表明即使是发达国家的精英大学,其在研究生教育硕、博规模的配置上,也存在较大的异质性,没有整齐划一的标准(见图 4)。

四、世界一流大学研究生教育的支撑条件

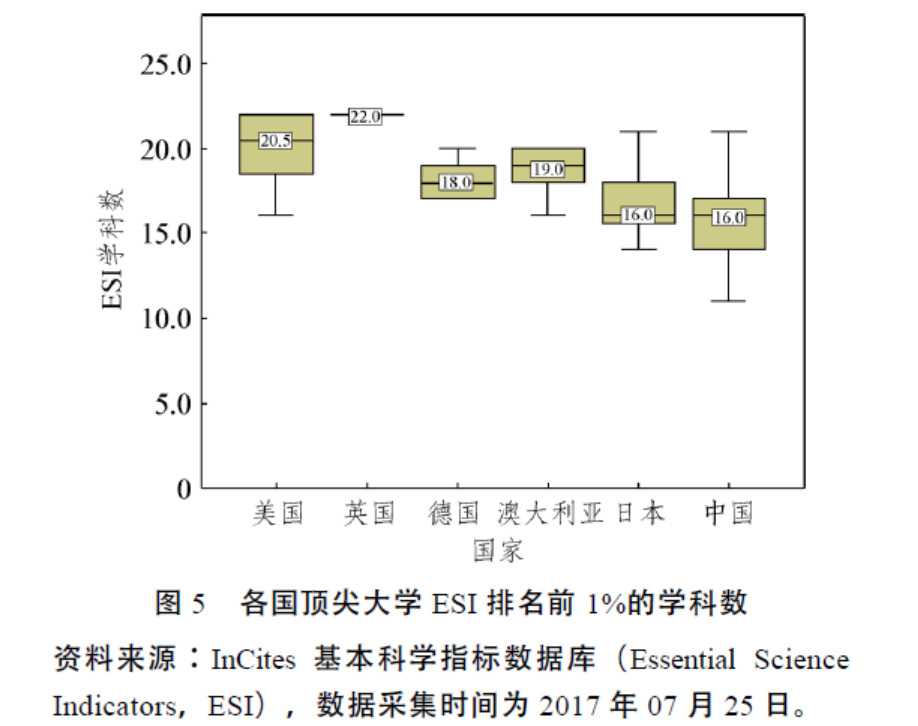

支撑条件的夯实是研究生教育快速发展、质量提升的重要保障。因此,世界一流大学的研究生教育应当都具有世界一流的支撑条件。限于数据可得性以及指标可比性,本研究仅对进入 ESI 前 1%的学科数(简称 ESI 学科数)和研究生导师队伍中的高被引科学家数进行分析。

ESI 学科数是近几年“双一流”建设中炙手可热的概念,它是基于论文发表与引证关系所形成的学科评价方法。ESI 学科共有 22 类①,与我国学科分类标准有显著差别,但也具有一定的参考价值。从 ESI 前 1%学科数来看,澳大利亚、中国、德国、 英国、美国及日本顶尖大学的平均水平都在 16 个以上,特别是英国箱线图上下界、箱子的上下限与中位数完全重合,这表明在剔除离群值后(伦敦政治经济学院仅有 4 个入选),其他学校的 ESI 前 1%学科数均为 22 个。其次,美国的平均水平超过 20 个,德国为 18 个,澳大利亚为 19 个,中国和日本相同,均为 16 个。从箱线图的下界来看,各国精英大学的ESI 前 1%学科数均超过了 10 个,除中国以外,其他国家的精英大学大部分都不低于 15 个。这表明支撑世界一流大学的学科有 70%以上都进入了 ESI 前1%。从箱线图的上界来看,所有学科类别都进入ESI 排名前 1%的学校,美国有 3 所,英国有 4 所,德国、澳大利亚、中国和日本暂时没有。从箱线图的纵向长度来看,中国精英大学中的校际差异最大,英国差异最小(见图 5)。

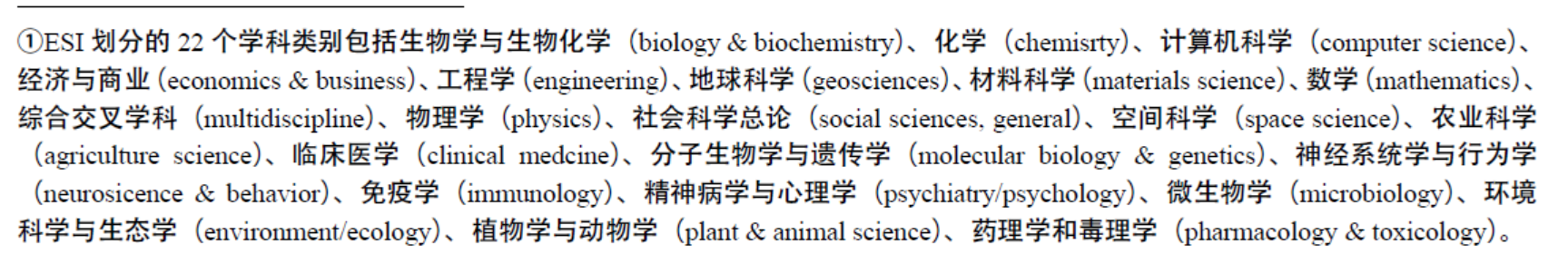

高被引科学家是由美国科睿唯安公司基于 webof science 中的客观数据,通过将论文所属领域同一年度他引频次在前 1%的论文数进行排名,计算出过去十年间相应学科领域发表的高被引论文数量最多的科研人员,它是评价学者科研全球影响力的重要指标[8]。由于该计算方式主要基于发文和引用两个维度来展开,且基于 web of science 数据库,故主要与英文发文数量密切相关,仅做参考。从高被引科学家的数量上看,美国和英国遥遥领先其他各国,平均水平接近 20 人;其他四国平均水平大致相当,其中澳大利亚表现稍好,平均水平为 7 人。从箱线图的上界看,各国表现最好的院校差距巨大,美国高被引科学家数最高的为哈佛大学(84 人),英国为 33 人,德国为 9 人,澳大利亚为 17 人,日本为8 人,中国为 12 人。从箱子的纵向长度来看,英国和美国尽管整体平均水平较高,但其内部差距较大,中国、日本和德国院校的内部差异较小(见图 6)。

五、求同、存异、找差距:比较视野下中国一流大学研究生教育的发展方向

本文基于若干客观、可比的指标对美、英、德、澳、日、中六国精英大学联盟中的院校进行群体性特征分析,简单勾勒出了一幅世界一流大学的研究生教育的“素描”。分析结论显示:世界一流大学的研究生教育虽具有一定的共性,但国家之间、各国国内院校之间都存在着显著差异。有的差异来自于各国大学文化、院校历史传统等因素,而有的差异则源自院校之间教育实力的差距。

1. 把握共性特征:一流大学往往本研比例适当、硕博结构合理、优质学科覆盖面广

数据分析显示,世界一流大学的本研比例维持在既定的阈值以上,这些研究型大学的硕士、博士学位授予数占学位授予总数的比例大多在 40%以上,同时在研究生教育的内部,硕士和博士的层次结构也减缓了“陡峭程度”,博士学位授予数占硕士、博士学位授予数的比例大多超过了 10%。此外,作为重要的支撑条件,各国精英大学联盟中进入 ESI 学科数基本覆盖了 22 个学科门类的 70%以上(15 个以上)。

因此,稳定本科生规模、增加研究生体量,维持研究生教育内部的硕博比例,并建设优质学科覆盖面广的研究型大学为我国建设一流研究生教育可能的方向。

2.尊重个性差异:一流研究生教育不一定求大求全、套用“国际标准”

数据分析显示,虽有大致的方向,但世界一流大学的研究生教育也富有多样性。研究生教育的规模既有“小而精”的,也有“大而全”的。因此建设世界一流大学并不一定要求大求全,成为硕士、博士学位授予规模过大的“巨型大学”。同时,虽然一流大学的 ESI 学科数较多,但在相同学科中并不一定具有同质的研究领域,各学科与大学本身的功能与发展特色有着密切的关联,形成特有的学科群,ESI学科数较少的学校往往是单科性或多科性大学,如以人文社科为主干学科的伦敦政治经济学院,以数学、自然科学及人文社科为主干的康斯坦茨大学以及以工学为主干学科的西安交通大学、哈尔滨工业大学。此外,从入选高被引学者人数来看,入选人数较多的院校主要集中在以英语为官方语言的国家,德国、日本和中国精英大学中入选高被引学者的人数较少,这表明规划研究生教育发展时,不应套用、盲从所谓的“国际标准”,而应结合具体的国情、校情仔细分析。

3.正视差距:解码数字背后的一流研究生教育

虽然上文的统计数字呈现了世界一流大学中的 “共性”与“特性”,但真正建设世界一流的研究生教育还必须透过数字看到背后的异质性,更好地把握一流大学的实质。

尽管各院校的规模不同,但本研结构呈现的一致性显示,世界一流大学的研究生教育成为本科生毕业后的主要去向,也表明研究生教育(至少硕士层次)已经成为一流大学毕业生进入劳动力市场的最低凭证。因此,质量语境的“一流”和人才培养语境中的“高层次”在某种程度上达成了统一,即一流大学与劳动力市场的衔接主要是通过研究生教育,一流大学规模扩张与结构调整的最终指向是构建一个适应劳动力市场需求的研究生教育体系。

另一方面,研究生教育内部硕士、博士层次结构的“平缓化”,并不一定降低博士学位的高度选拔性。欧美国家的博士学位授予是建立在成熟的分流筛选机制下的,选拔性的高低与硕博比没有直接关联。这意味着,规模和质量可以是两个不同维度的问题,只要建立了严格的筛选机制,规模扩张的同时,质量也可以得到保障。但需要注意的是,随着知识生产模式的转型,博士生教育的本质也发生了变化,过往仅以培养学者为重任的博士生教育正在转变成为强调通过学习与研究使博士生养成良好的问题意识、批判性思考能力、科学分析问题能力的阶段,帮助博士生为进入各行各业成为职场精英和行业领袖[9]。

最后,虽然“国际标准”仅能作为参考,不能简单地套用、盲从,但在学科建设的路径上,却引发我们去思考:依靠增点、拆点的方法对学科进行调整是否合理?依靠“马太效应”的原则对学科进行投入是否妥当?所谓的“总量控制的动态调整” 是否能够满足应当具有一定稳定性的研究生教育发展需求?至少,从现有的数据来看,大部分一流大学都并非“少而精”,而是各学科齐头并进,纵然不是所有学科都是“高峰”,但“高原”却比比皆是,有力支撑了研究生教育的发展。

作者:王传毅,清华大学教育研究院副教;程哲,清华大学教育研究院博士研究生;杨佳乐,清华大学教育研究院博士研究生。参考文献(略)

来源:《学位与研究生教育》2020年1月